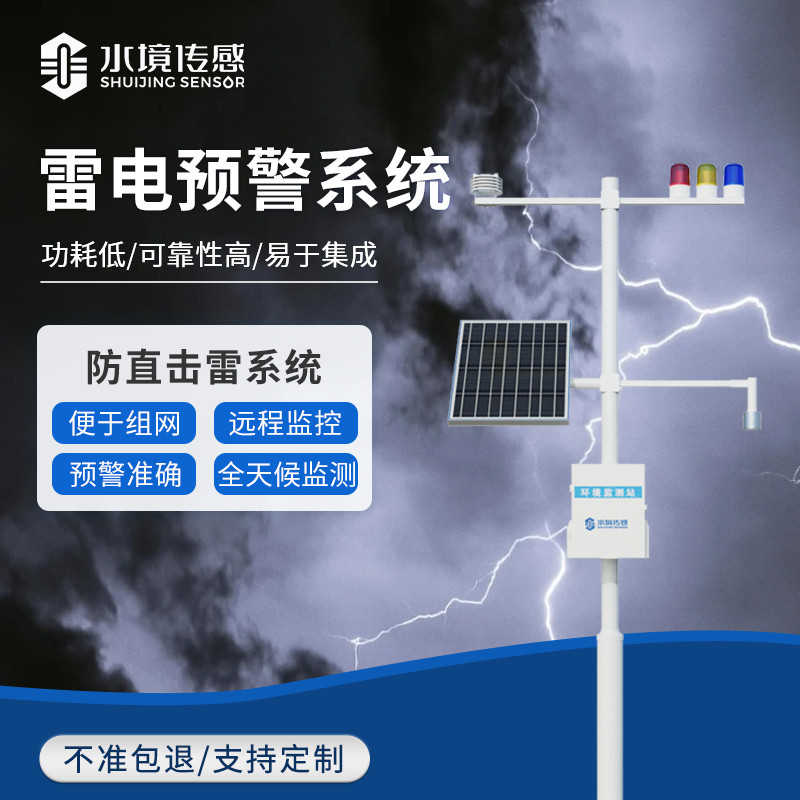

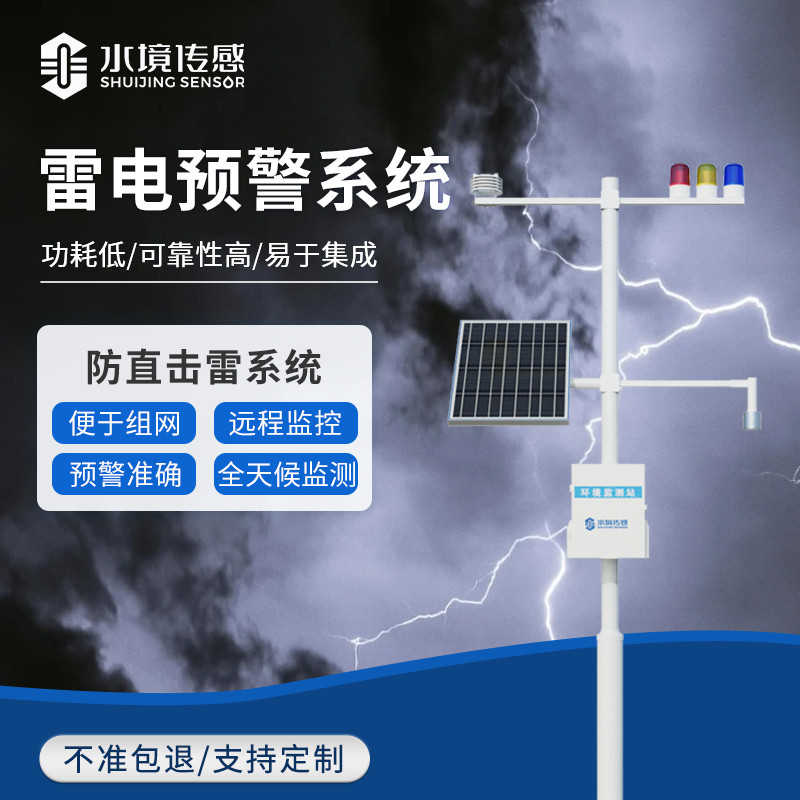

雷電預警系統(tǒng)的技術(shù)核心��,在于捕捉雷暴形成前的大氣電場、電荷分布等 “前兆信號”���,通過科學算法實現(xiàn)提前預警。水境傳感科技的 SJ-LD06 型雷電預警系統(tǒng)通過 “感知 - 處理 - 傳輸 - 應用” 四層技術(shù)架構(gòu)���,構(gòu)建起從雷暴監(jiān)測到防護聯(lián)動的完整技術(shù)鏈路����,重新定義了雷電預警的精度與可靠性標準�����。

系統(tǒng)采用 “電場監(jiān)測 + 輔助參數(shù)” 多技術(shù)融合的感知方案�����,全面捕捉雷暴形成信號:

大氣電場傳感模塊:核心采用平板式電場傳感器���,通過測量大氣中正負電荷產(chǎn)生的電場強度(量程 0-50kV/m)���,實時反映雷暴發(fā)展階段 —— 晴天電場通常穩(wěn)定在 ±100V/m���,雷暴形成前電場會劇烈波動(超 1kV/m),系統(tǒng)通過 10Hz 高頻采樣捕捉這一變化�,分辨率達 0.1kV/m,測量精度 ±5%����。傳感器表面涂覆納米絕緣涂層,避免雨水��、灰塵影響電荷采集����,配合防風罩減少氣流擾動,確保數(shù)據(jù)穩(wěn)定����。

閃電定位單元:集成超寬帶(UWB)閃電探測器,通過接收閃電產(chǎn)生的電磁脈沖(300MHz-3GHz)����,計算閃電發(fā)生時間與距離(基于電磁波傳播速度 3×10?m/s),定位誤差≤1km�;同時兼容北斗 / GPS 雙模定位�����,標記閃電發(fā)生的經(jīng)緯度��,形成雷暴移動軌跡圖���,解決傳統(tǒng)單電場監(jiān)測 “只知風險��、不知方位” 的痛點����。

環(huán)境輔助監(jiān)測:集成溫濕度、氣壓�����、風速傳感器�����,實時采集大氣溫度(-40℃~70℃���,精度 ±0.1℃)��、相對濕度(0~100% RH�,精度 ±2%)、氣壓(300~1100hPa��,精度 ±0.5hPa)與風速(0~60m/s���,精度 ±0.3m/s)��。雷暴形成通常伴隨溫度驟降�、氣壓突降����、風速增大,這些參數(shù)可輔助驗證雷暴真實性���,降低誤報率��。

系統(tǒng)搭載工業(yè)級雙核處理器����,運行三級數(shù)據(jù)處理與預警算法,確保預警準確性與時效性:

噪聲過濾:采用自適應卡爾曼濾波算法�����,分離大氣電場中的干擾信號 —— 例如�����,工業(yè)電磁輻射(如變電站設(shè)備)產(chǎn)生的高頻電場波動(>10Hz)���、風力振動導致的傳感器微小位移誤差,通過頻域分析剔除這些干擾����,提取雷暴導致的低頻電場變化(0.1-1Hz),數(shù)據(jù)有效率提升至 98%����。

動態(tài)預警算法:基于 30 萬組雷暴歷史數(shù)據(jù)訓練的 “電場變化率 - 雷暴距離” 模型,通過計算電場強度的 10 分鐘變化量(ΔE/Δt)���,反推雷暴距離(公式:D=k×(ΔE/Δt)????�,k 為修正系數(shù))�,當雷暴距離<10km 時觸發(fā)黃色預警���,<5km 時觸發(fā)橙色預警,<2km 時觸發(fā)紅色預警���,預警準確率達 85% 以上�。同時���,結(jié)合閃電定位數(shù)據(jù)�,當檢測到云對地閃電時����,自動將預警等級提升一級,避免漏報��。

誤報修正:通過多參數(shù)交叉驗證機制�����,若大氣電場波動但溫度�����、氣壓無明顯變化,系統(tǒng)判定為 “虛假信號”����,不觸發(fā)預警;若電場波動伴隨氣壓突降>5hPa / 小時�����、溫度驟降>3℃/ 小時�����,則強化預警可信度����,誤報率控制在 3% 以下���。

針對雷電預警系統(tǒng)多部署于戶外�、偏遠區(qū)域的特點����,設(shè)計 “多模冗余 + 低功耗” 通訊方案:

通訊模塊:城區(qū)及信號覆蓋區(qū)通過 4G/NB-IoT 模塊實現(xiàn)分鐘級數(shù)據(jù)回傳����,支持斷點續(xù)傳(本地緩存 10 萬組數(shù)據(jù))��,確保雷暴期間數(shù)據(jù)不丟失�����;偏遠山區(qū)(如風電基站�、森林防火區(qū))自動切換北斗短報文通訊,單次報文可傳輸 “時間 - 電場強度 - 雷暴距離 - 預警等級” 6 項核心數(shù)據(jù)�,通訊成功率≥99.5%,解決無公網(wǎng)信號區(qū)域的預警難題�����。

低功耗管理:采用智能休眠喚醒機制��,無雷暴時系統(tǒng)進入休眠模式���,采樣間隔延長至 10 分鐘����,功耗降至 50mA;當電場強度超 1kV/m 時自動喚醒����,采樣間隔縮短至 1 分鐘,功耗升至 200mA�����,平衡預警實時性與續(xù)航能力��,連續(xù)陰雨天氣續(xù)航達 20 天��。

水境傳感 “雷電防護云” 平臺構(gòu)建了 “監(jiān)測 - 預警 - 聯(lián)動” 的閉環(huán)應用�,將預警信息轉(zhuǎn)化為防護行動:

數(shù)據(jù)可視化:通過 GIS 地圖展示監(jiān)測站空間分布,實時生成大氣電場動態(tài)曲線�、雷暴移動軌跡圖,支持歷史數(shù)據(jù)回溯(最長存儲 5 年)��,管理人員可直觀掌握雷暴發(fā)展趨勢�����。

分級預警推送:預警信息通過平臺彈窗����、短信、APP 推送等多渠道同步發(fā)送����,不同等級預警對應不同接收人群 —— 黃色預警推送至片區(qū)管理員,橙色預警推送至項目負責人�����,紅色預警推送至應急指揮中心�,確保責任到人。

多系統(tǒng)聯(lián)動:可與電力設(shè)備����、安防系統(tǒng)、工業(yè)控制平臺聯(lián)動�����,例如��,紅色預警觸發(fā)時��,自動切斷戶外施工設(shè)備電源�����、關(guān)閉變電站戶外開關(guān)、啟動機場跑道防雷接地裝置����,形成 “預警 - 防護” 自動化響應。在某高鐵牽引站項目中���,該聯(lián)動體系使雷電導致的設(shè)備跳閘時間縮短至 10 秒內(nèi)�����,供電恢復效率提升 60%���。

水境傳感科技的雷電預警系統(tǒng),通過 “精準感知雷暴前兆 + 智能算法預警 + 全域聯(lián)動防護” 的技術(shù)融合�,將雷電防護從 “被動承受” 升級為 “主動預警、提前防護”���。從微觀的大氣電場測量到宏觀的防雷決策支持�����,這套技術(shù)體系正成為電力����、航空����、戶外作業(yè)領(lǐng)域的 “防雷標尺”,為應對雷暴天氣提供可復制的技術(shù)范本����。